Teherán: antes de la acumulación de riqueza colonial y el surgimiento de la guardia institucional, el arte existía en formas crudas, localizadas e íntimamente seguidas de la experiencia vivida. Surgió a través de la artesanía, el ritual, la expresión oral y la estética comunitaria, no sean de complejidad formal o lógica del mercado.

Estas primeras formas no fueron simplistas en significado, solo en estructura; Comunicaron el dolor, la celebración, la cosmología y la supervivencia en los idiomas formados por el medio ambiente y la necesidad. No había academias para certificar, ni galerías para curar. La legitimidad artística provino de la participación compartida y la expresión resonante, no el dominio técnico. Este era el arte como presencia, no actuación, no filtrada, encarnada y entendida colectivamente.

En ese período, la economía del arte se desarrolló en dos modos distintos. Uno tomó forma dentro de la vida social (teñires, reuniones de aldeas, espacios domésticos) donde las obras de arte no tenían un precio ni se vendían, sino que se intercambiaron a través de la presencia mutua y la necesidad compartida. La relación del artista con la audiencia se parecía a una economía de regalos, no por la caridad, sino porque el cumplimiento de la necesidad humana reemplazó el valor monetario. No había un mercado, solo un reconocimiento recíproco. En contraste, el segundo modo pertenecía a la corte y a la iglesia, donde el arte se asignó valor monetario, pagado y poseído. Se convirtió en un activo financiero, integrado en sistemas de precio, propiedad y exhibición.

La expansión colonial facilitó la acumulación de riqueza, dando lugar a una clase comerciante y capitalista capaz de encargar el arte. Estas comisiones no reflejaron una visión cultural profunda, sino que sirvieron como afirmaciones visuales de la posición financiera y el rango social. Art entró en las casas burguesas no a través de la intimidad estética, sino a través de la exhibición transaccional. Sin embargo, a medida que la demanda del mercado se amplió, también se dio cuenta de que el potencial creativo se distribuyó mucho más allá de los círculos de élite, cualquier individuo con talento modesto podría producir expresión cultural. La brecha entre la capacidad creativa expansiva y una demanda que había crecido pero que permaneció limitada condujo a un problema estructural: el sistema requería mecanismos para regular y restringir el suministro artístico.

A medida que la riqueza acumulaba y la producción artística se volvió más generalizada, las personas e instituciones comenzaron a construir reglas estéticas que afirmaban definir el arte legítimo. Estas reglas, centradas en la técnica, la complejidad y el pedigrí, no eran pautas neutrales, sino herramientas de exclusión. Al presentar sus estándares como universales, crearon un marco para tamizar y clasificar a los artistas, validando unos pocos seleccionados mientras marginaban el resto. Las academias y los fabricantes de creadores formalizaron estos códigos, transformándolos en criterios para el acceso económico y el reconocimiento cultural. A través de este sistema, el control estético se convirtió en el control económico: la regulación de la regulación justificada de la forma del mercado. El arte ya no era expresión abierta: se filtró el cumplimiento.

Como las jerarquías estéticas solidificadas, los centros dominantes como Atenas, y su continuación europea en Viena, definieron “profundidad” y “significado” a través de su propia lente cultural, presentándola como universal. Este marco marginó formas de expresión artística arraigada en la vida cotidiana: arte doméstico, artesanía pastoral, estética de té. Estos fueron excluidos no por falta de sustancia, sino por no reflejar las concepciones de refinamiento de élite. El reclamo de profundidad se convirtió en una herramienta de supresión; La complejidad, según lo definido por el Centro, hizo una experiencia vivida irrelevante. A través de este estándar fabricado, el poder desestimó lo que no podía poseer, silenciando el arte nacido fuera de sus dominios sancionados. El arte ahora era un concepto totalmente absorbible en la lógica de una economía centrada en el dinero.

Mientras el arte académico consolidaba su autoridad, surgieron figuras icónicas para encarnar sus ideales sancionados: Beethoven en la música, Goethe en literatura, engras en la pintura y Rodin en la escultura. Estos nombres se convirtieron en más que artistas: eran símbolos de dominio, profundidad y legitimidad cultural.

A su alrededor, se formaron círculos artísticos: salones, cafeterías y escenas de galería donde el sabor se seleccionó y se señaló el estado de afiliación. Estos espacios fomentaron no solo el intercambio estético sino también la consolidación económica. Los productores de cultura (escritores, compositores, pintores) se convirtieron en una clase distinta, alineadas con la riqueza y el poder institucional. En Europa, entonces América y más allá, el arte ya no era una vocación, era una profesión integrada en capital.

La etiqueta “ingenua” fue diseñada para no describir, sino excluir, utilizada por las instituciones para prohibir que los creadores no autorizados ingresen a la economía cultural. Permitió que los guardianes descartaran el arte rural, doméstico y no escolarizado por carecer de profundidad, protegiendo los espacios de élite de la interrupción. Sin embargo, el control académico no era absoluto. Cuando la demanda aumentó brevemente, a través de las picos del mercado o las tendencias de los coleccionistas, las instituciones respondieron no expandiendo el acceso, sino creando pequeñas aperturas simbólicas. Se permitía arte ingenuo en rincones marginales de galerías, no como reconocimiento sino como contención. Estos gestos absorbieron la demanda excedente sin amenazar a la jerarquía, convirtiendo la tolerancia estética en una herramienta calculada de regulación económica.

A medida que el modelo de refinamiento cultural ateniense-venenés se convirtió en una herramienta para la exclusión, su autoridad no funcionó no a través de una profundidad genuina sino a través del despido rígido del gusto humano. Este marco, aunque envuelto en prestigio intelectual, era brutalmente indiferente a las preferencias vividas del público emergente. Los ricos vaqueros estadounidenses y sus primos ricos en petróleo, recientemente empoderados por la capital, preferí la música country sobre Bach o Beethoven, reyectando el dominio del significado como el único criterio del valor artístico. Sus gustos expusieron la artificialidad de los estándares de élite. En respuesta, la clase Creadora, que no estaba dispuesta a renunciar a su control simbólico, abrió un desvío estratégico: el aumento de los movimientos anti-intenso. En literatura, esto incluía surrealismo y teatro absurdo; en música, composición atonal y repetición minimalista; En artes visuales, cubismo y dadaísmo. Estos movimientos no democratizaron el arte, sino que reafirmaron el control al declarar que significa irrelevante. Por lo tanto, la exclusión persistió, ahora disfrazada de apertura radical.

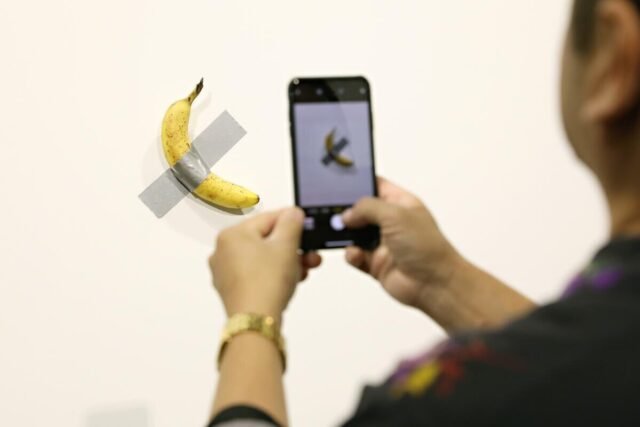

A medida que el acceso a Internet se volvió universal, cada individuo se convirtió en una emisora, sin necesidad de más halago de guardianes para una ranura en medios curados. Simultáneamente, el aumento de las monedas y las criptomonedas basadas en crédito desencadenó un aumento artificial en el poder adquisitivo. El mercado del arte, ahora fusionado con el entretenimiento, se expandió más allá del reconocimiento. Aquellos que permanecieron dentro del antiguo marco retuvieron la autoridad académica, pero entregaron el terreno económico a niñas de Instagram y personalidades virales. El capital simbólico del arte se conservó en teoría, mientras que su capital financiero emigró al dominio de la visibilidad algorítmica.

A medida que proliferó los análisis sociológicos y antropológicos de la transformación artística, un silencio conspicuo rodeó la dimensión económica. La economía del arte, su precio, su mercantilización, su lógica del mercado, fue tratada como un contaminante, una intrusión indecente en el reino santificado del discurso estético. Al igual que la orina o las heces, era algo que ser expulsado del análisis educado, demasiado vulgar por nombre, demasiado perjudicial para incluir. Esta omisión no fue accidental; Era ideológico. Al negarse a enfrentar el sustrato económico del cambio artístico, estas disciplinas se vieron obligadas a interpretar los desarrollos a través de parámetros enrevesados a menudo incoherentes. El resultado fue un cuerpo de teoría que se esforzó por explicar los cambios culturales mientras ignoraba las mismas fuerzas que los moldeaban.

Un futuro más humano para el arte no es una utopía, es un ensayo que podemos comenzar hoy. En este futuro, dejamos de etiquetar los precios a los gestos, dejamos de fingir que el significado y la profundidad son guardianes de la cultura. Las viejas excusas, el prestigio atenés, delicadeza vienés, ya se han desmoronado. Entonces, dejamos de perseguir el glamour estéril de la pornografía legal de Instagram y volvemos al piso del que comenzamos. Nos sentamos en círculos. Alguien juega un arpa de la boca. Alguien más canta fuera de sintonía. Aplaudimos, no perfectamente.

Los niños dibujan casas desagradables y perros gigantes. Colgamos sus dibujos torcidos en la pared. El próximo mes los bajamos y cuelgamos nuevos. Y nadie pregunta si huelen a Kant, a Heidegger, o Platón, ni de Wall Street. Huelen a respiración después del té. Como uñas con pigmento debajo de ellos. Como las personas que lo intentan y lo intentan de nuevo, como seres humanos, como el hijo del hombre. Y con risas y alegría, patearemos las mesas de los cambiadores de dinero en el templo.